Canada : des étudiantes sénégalaises piégées dans la précarité

Chaque année, des centaines d’étudiantes font des demandes d’admission au collégial (lycée professionnel) ou à l’université pour vivre l’aventure académique canadienne. Une fois arrivées à destination, certaines sont confrontées au coût réel de la vie. Plongées dans des situations de détresse financière et psychologique, elles usent de stratégies pour s’en sortir.

Par Mané Kéba

Adja (nom d’emprunt), teint noir et élancée, est confrontée à la dure réalité du quotidien des étudiantes internationales sans une bonne assise financière. « Je ne m’entendais pas à cette situation. Je n’étais vraiment pas préparée à ces conditions extrêmes. Je cumule trois emplois pour assurer mes dépenses. Je suis consciente de négliger mes études, mais je n’ai pas le choix pour le moment. Le plus urgent, c’est de trouver des moyens de survivre pour ne pas me retrouver dans la rue. »

Venue étudier la gestion en janvier 2024, elle n’a pas encore commencé les cours. Pour cette trentenaire, titulaire d’une licence en économie et trois années d’expérience professionnelle dans une banque dakaroise, le choc fut brutal. « Je n’avais jamais imaginé que le coût de la vie me prendrait toutes mes économies et l’argent que mes parents m’ont donné pour une session en juste trois mois : loyer, assurance, l’épicerie et autres besoins fondamentaux. Je n’ai même pas compté l’inscription d’une session, censée me coûtait 3000$, alors qu’en réalité, c’est 9000$. Je travaille parfois jusqu’à 60 heures par semaine pour pouvoir m’inscrire l’hiver 2026 », ajoute-t-elle.

Elles sont nombreuses, ces étudiantes obligées de prendre plusieurs emplois, parfois impossible à trouver, pour s’en sortir. Cette situation touche une frange qui connait au fil des années un taux de chômage plus important. Selon les données rapportées en août 2025 par l’Institut de statistique du Québec, le taux de chômage des jeunes diplômés universitaires québécois a atteint 11,4% chez les hommes contre 6,6 % chez les femmes. Aussi, plus de 56 % des emplois étudiants demeurent-ils précaires et relèvent de la restauration, des services d’hébergement ou du commerce de détail. Face à cette conjoncture difficile, la proportion des étudiants étrangers est plus que préoccupante.

Pour Katy, « sans les moyens financiers solides, c’est pire que la traversée du Sahara. Il m’arrive de rester des semaines sans ma propre connexion parce que ça coûte cher. Pour me connecter et appeler au pays, si je ne suis pas au Cegep, je vais au centre commercial. Pourtant, j’ai eu la chance de trouver un job, les soirs de semaine et un autre la fin de semaine. N’empêche, je dois faire mon épicerie au centre d’aide alimentaire, repérer les annonces de dons de vêtements de saison. Heureusement, que les serviettes hygiéniques sont gratuites. Des astuces pour tenir, sinon, c’est très compliqué de gérer toute cette situation de précarité, ça demande beaucoup de foi pour ne pas sombrer », confie la mbouroise de 24 ans à la positivité contagieuse.

« Normalement, nous avons droit à 20h de travail par semaine, mais ce n’est pas tenable pour vivre ici. Ma mère épargne ses différentes tontines pour me soutenir, le temps que les choses se décantent, mais ça ne suffit même pas pour payer le loyer d’un semestre », souligne encore l’étudiante qui essaie de terminer son certificat en Communication. En effet, les enquêtes montrent que « la proportion de ceux qui travaillent plus de 11 heures par semaine est de 22 % chez les élèves qui sont nés hors Canada, alors qu’elle est de 14 % chez les élèves nés au Canada », selon les données rapportées en août 2025 par l’Institut de statistique du Québec.

Quant à Kadi, elle ne ménage aucun effort pour poursuivre tant bien que mal son cheminement scolaire afin de ne pas perdre son statut. « Je reste traumatisée par la déportation de deux amies. Elles ont été reconduites à l’aéroport devant moi. Quand j’ai expliqué ma situation à mes parents, ils sont tombés des nus parce que l’agence qui m’a trouvé l’admission disait que je bénéficierais d’une bourse qui me permettrait de bien mener mes études. Je trouverais facilement du travail pour payer mes autres frais. Une fois au Québec, je me suis rendu compte que tout ça n’était pas vrai. Je partage une chambre avec 3 colocataires pour réduire le prix dans l’inconfort total et avec zéro intimité. »

Depuis son arrivée au Québec en septembre 2023, elle fait tout pour compléter ses études à temps. Sa compatriote Colé (nom d’emprunt) en sait quelque chose. Désemparée, elle l’est depuis la réception d’une lettre de l’Immigration la sommant de quitter le Canada. Tenaillée par les frais de scolarité exorbitants, le coût de la vie et l’envoi d’argent à la famille restée au pays, le travail était sa principale occupation. Obligée de surseoir à ses études pour joindre les deux bouts, elle y consacrait peu de temps. Son permis d’études a expiré sans pour autant qu’elle obtienne tous les 90 crédits requis pour l’obtention de son baccalauréat (licence) dans les délais impartis. Le permis d’étude, valable pour la durée du programme d’études choisi, peut s’étendre sur plusieurs années (trois à quatre ans pour un baccalauréat, deux ans pour une maitrise ou un an pour un DESS). La native de Saint-Louis, venue étudier la sociologie en 2018, a épuisé tous ses recours.

En perdant son statut, elle ne peut plus travailler légalement et ne bénéficie plus d’une couverture médicale. Sa colocataire a signé le bail en son nom et l’héberge, même si elle partage les frais à part égale. « Je vivote le temps de trouver une issue à cette impasse. J’ai pensé changer de province comme beaucoup de mes amis pour gagner du temps ou entrer aux États-Unis, mais cette option est devenue quasi-impossible. Je ne m’aventure pas dans la ville comme avant par crainte de contrôle alors que les jobinettes sont plus accessibles à certaines heures. Parce que si je tombe sur des agents, je pourrais être déportée. C’est stressant à boute.»

Colé n’est pas un cas isolé. Plusieurs étudiantes perdent leur statut et tombent dans la clandestinité, faute d’avoir complété leurs études à temps, car ne disposant pas de moyens financiers pour mener à bien leur scolarité. La plupart entame d’autres astuces migratoires (mariage, demande d’asile, réinscription à un autre programme…) pour retarder les procédures d’expulsion. C’est un phénomène de plus en plus courant au Québec où l’épineuse question de l’immigration demeure au cœur des débats politiques. Face à ces situations, le gouvernement a adopté une loi, « désormais, les étudiantes internationales doivent présenter une preuve d’études à temps plein pour pouvoir travailler jusqu’à 24h par semaine durant l’année scolaire et jusqu’à 40h durant les vacances », confie un avocat spécialisé en Immigration.

De plus, des institutions académiques exigent de plus en plus un dépôt substantiel variant entre 3 000$ et 10 000$ (un million 400 000 francs CFA et 4 500 000 francs CFA) avant même l’arrivée au Canada pour éviter des tragédies. Le gouvernement fédéral en a fait de même en augmentant la garantie bancaire de 10 000$ à 20 000$ (4 500 000 à 9 000 000 francs CFA), en plus de serrer la vis aux demandeurs d’asile particulièrement les étudiants étrangers et en plafonnant le nombre de résidents temporaires demandant l’asile. Dans la même lignée, la province du Québec a imposé un quota d’étudiants internationaux aux écoles. Depuis février 2025, le gouvernement a décidé de limiter le nombre de Certificats d’acceptation du Québec (CAQ) pour études émis, sur la période du 26 février 2025 au 26 février 2026, avec pour objectif de réduire de 20 % le nombre d’étudiants étrangers dans la province. Au niveau fédéral, une baisse a été constatée avec un total de 72 977 permis délivrés aux étudiants qui doivent fournir une lettre d’attestation provinciale après avoir obtenu une inscription dans un établissement postsecondaire canadien.

La voie des études était le plus souvent empruntée pour obtenir la résidence permanente et plus tard la citoyenneté canadienne. Depuis 2001, une forte tendance baissière est remarquée. De 31% en 2001, la population estudiantine inscrite au baccalauréat qui a obtenu la résidence permanente a depuis chuté passant de 28% en 2002 jusqu’à 7% en 2013 pour les dossiers étudiés jusqu’en 2022. La même tendance se dessine pour les étudiants inscrits en maitrise avec des taux de 47% à 3% et de71% à 16% pour les doctorants.

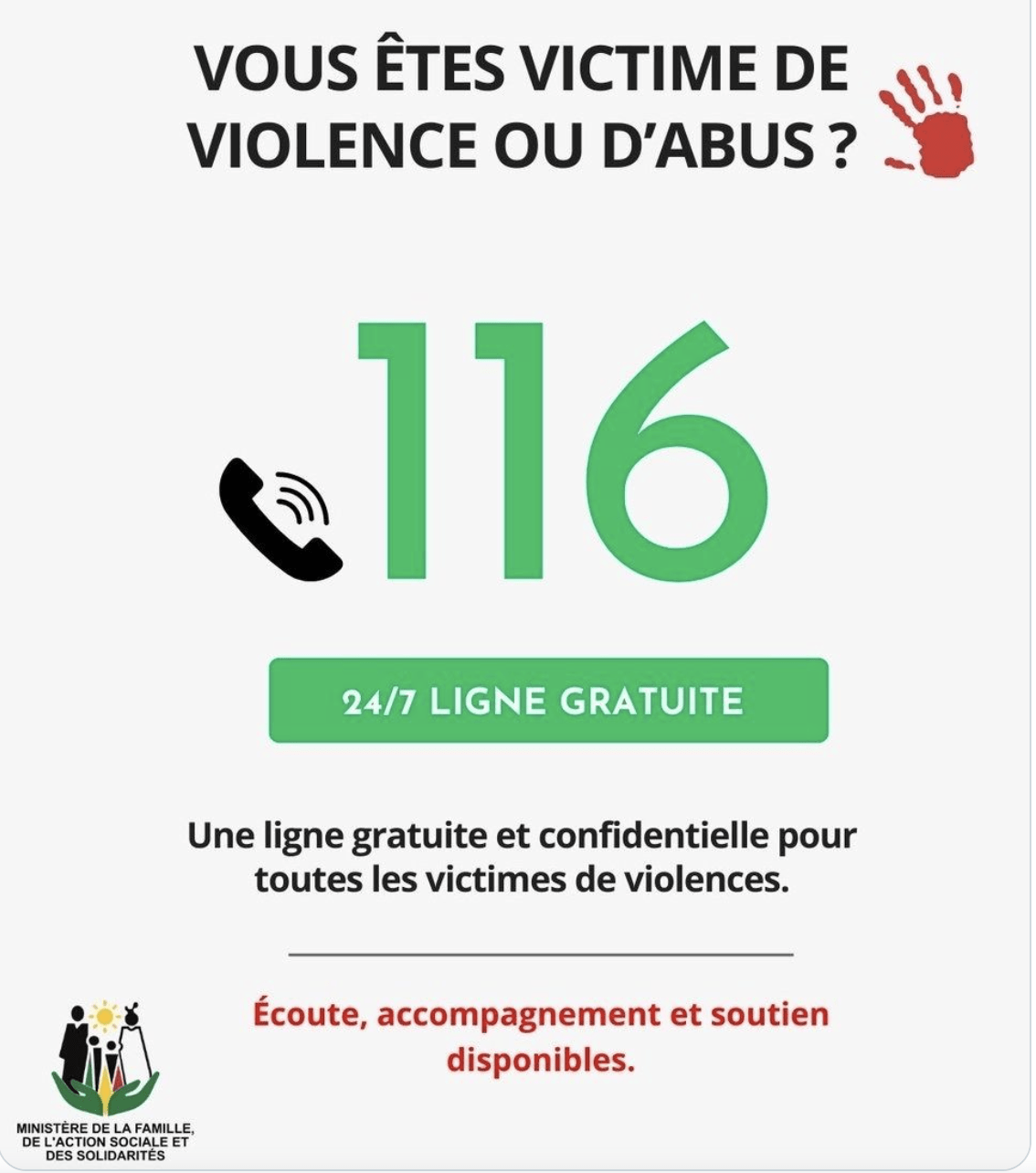

Épuisées mentalement et financièrement, ces étudiantes sont des proies faciles pour des arnaqueurs de tout acabit via les réseaux sociaux ou le bouche-à-oreille.Vulnérables à l’exploitation, elle vivent une double détresse financière et psychologique, ce qui met en péril leurs études. Une spirale infernale dans un contexte de réduction des opportunités d’emploi.